職場の人間関係や社会生活を送る中で、周りの目が気になって自分のやりたいことができなかったり、自分らしく振る舞うことができなかったりする人も多いのではないでしょうか。

そんな自分がだんだん嫌になってくることもあり、自分らしく振舞おうと思っても、なかな勇気が出ないこともありますよね。

「自分は他の人と違ってもいいんだ!」「自分らしく生きたい!」という気持ちを後押ししてくれる、名言をご紹介します。

南方熊楠の名言

肩書きがなくては 己れが何なのかもわからんような 阿呆共の仲間になることはない。

南方熊楠

世界に 不要のものなし

南方熊楠

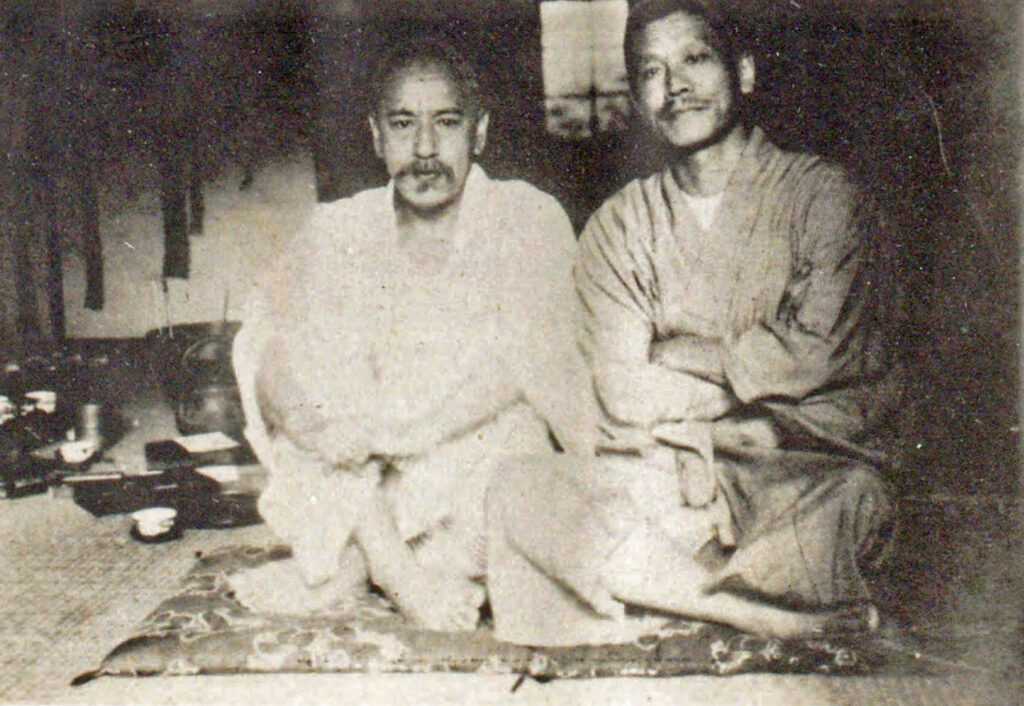

少々強気にも感じる、このような名言を残した南方熊楠(みなかた くまぐす)という人物をご存知ですか?

南方熊楠には数多くの伝説が残っており、「知の巨人」や「天狗(てんぐ)と呼ばれた」「多くの言語を話せた」などの逸話を知っている人も多いと思います。

南方熊楠は実際にはどんな人物で、どんな人生を過ごしていたのでしょうか。

極端人・南方熊楠

南方熊楠は1867年和歌山県に生まれます。

熊楠には幼少のころから生涯つづけた2つのフィールドワークがあります。

1つめは、書物の抜き書き。

12歳ごろから「和漢三才図会(わかんさんさいずえ)」という大百科事典や「今昔物語集」などを通読し、さらに必要な箇所を絵まで抜き書きしていたといいます。

彼のフィールドワークである抜き書きは、一番弟子の小畔四郎(こあぜ しろう)にも「本をよむにはそれを写すが良い、写すとよく覚えられる」とさとしていました。

2つめのフィールドワークは野外で動植物を観察・採集することです。

これも少年の頃からやっていたことで、観察や採集に熱中しすぎて、何日も帰らないことがあったようです。

その結果、熊楠が森で天狗にさらわれたのではないかと心配し、うわさされ「てんぎゃん(和歌山の方言で天狗さんという意味)」とあだ名をつけられるほどでした。

この抜き書きと野外活動を行なっているとき、熊楠はその世界(本や自然のなか)にのめり込み、周りや自分さえも見えなくなるほど一体化していたといいます。

一方で、自分の関心がないものには目もくれず、苦手な教科の成績は悪かったようです。

また、自分に対して気に入らないことをする人には反吐をはいたりしたという一面もあります。

どこにも属さない人

和歌山中学校を卒業後、大学予備門(現在の東京大学教養学部)に入学。ここでは、夏目漱石・正岡子規らと同級生でした。(特に接点はなかったそうですが)

大学予備門でも自分の好きな勉強ばかりに励み、入学二年目の試験で落第。その後、体調不良が原因で大学予備門を中退します。

中退後は地元和歌山で療養したあと、15年間におよぶ留学生活が始まります。

まず向かったアメリカでは、二つの大学をどちらも1年経たずして退学。

それからは現地にいる日本人留学生とは交流は持つものの、いわゆる教育機関には属さないで、独学で採集活動など自身の研究を進めました。

自分の目でしっかりと確かめるという探究心のもと、採集の場所をアメリカからキューバへと移します。

アメリカで買ったピストルを持って行ったそうですが、当時はまだまだ馴染みのないキューバ(それもスペインからの独立戦争のさなか!)に、単身で行ってしまうほどの探究心は並ではないですね。

キューバでの採集活動の後、イギリスへ渡ります。

イギリスでも図書館や博物館で独学に励みました。

このころから1869年に創刊された科学誌『ネイチャー』に論考を寄稿、いくつかは掲載されています。(『ネイチャー』への論考の寄稿は生涯にわたって続きます)

熊楠は後年、大学での教授職やアメリカ農務省の職員への誘いがありましたが、すべて断り、生涯定職につくことはありませんでした。

定職につくことが向いていないことを、自分でもわかっていたようです。

肩書きのみらず国境も越えて

イギリス留学時代、縁あって大英博物館の要職にあった人物と知り合います。

その人物は、乞食も呆れるような身なりで資金も学位もない熊楠に対して、そういったことを気にかけず、熊楠が持ってきた論考の校正刷のチェックをし、好遇してくれたそうです。

このことから熊楠は、学問の世界においてはすべて平等であることを感じました。

欧米諸国への劣等感が強い日本人ですが、学問においてはすべて平等であることを実感していた熊楠。こんな言葉も残っています。

白人には白人の長所あり、東洋人には東洋人の長所あり、一を執って(とって)他を蔑し(べっし)、一を羨んで他は絶望すべきにあらず

柳田國男宛書簡、1911年11月6日『全集』八刊

熊楠は、世界において「白人が人間の中心」という考えがまかり通っていることのみならず、「人間が一番貴い(とうとい)」という考え方にも否定的だったといいます。

戦争や植民地支配によって、その土地独自の文化や宗教が失われることを危惧していた熊楠。

国々の独自性を伸ばし、それらを認め合いつつ競合(協合も)することが世界各国にとって重要なことだと説いていました。

自然人・南方熊楠

熊楠は15年間の留学を経て帰国、家業を継いでいた弟の世話になります。

そして家業の支店があった那智勝浦(和歌山県)へ追いやられるようにして行きます。

先進国であったイギリスに比べると、天と地ほどの差がある未開の地・那智に驚く熊楠でしたが、人間の手のついていない暗い森が残る那智は、熊楠にとっては最適の生物採集の地でした。

「死」と「再生」にまつわる物語が数多く残る熊野那智山で、熊楠は「死」を強く感じながら、昼は採集活動、夜は心理研究に励みました。

そして熊野那智山での生活を通して、熊楠は「自然のままで完璧」という真理を体得しています。

那智山から下山し、和歌山県田辺市で生活を始めた熊楠。

1906年に政府による神社合祀(ごうし)政策が発令。この政策は各地に数多くある神社を合わせて祀(まつ)り、「一町村一神社を標準とせよ」というもの。

神社を取り壊すということは、その周辺の樹木や御神木なども伐採するということ。

野外活動をフィールドワークとしていた熊楠は、絶妙なバランスで成り立っている自然を人間の思惑で破壊することに強く反対します。

そして熊楠は地元新聞に神社合祀に反対する意見を掲載し、反対運動を展開していきます。

自然界の絶妙な生態系のバランスが崩れるだけでなく、それによって人間性や地域コミュニティなどの崩壊という「社会生態系」の問題も取り上げていました。

日本で最初に「エコロジー」という語を用いたのも南方熊楠で、自然破壊は生態系のバランスが崩れるだけでなく、それによって人間性や地域コミュニティなどの崩壊という「社会生態系」の問題も取り上げていました。

熊楠が始めた反対運動は徐々に広まり、1918年に貴族院で神社合祀政策の廃止が決定されます。この政策で多くの神社が破壊されましたが、熊楠が奔走し守られた神社もありました。

その一つが和歌山県田辺湾にある神島(かしま)という小島で、神社は合祀されましたが自然は守り抜き、神島は1936年に史跡名勝天然記念物に指定されています。

飽くなき探究心の果てに

採集活動の中でも粘菌(ねんきん)研究は、熊楠のライフワークとなっていました。

粘菌とは、アメーバ動物の一種とされていて、姿をどんどん変えて行くので「変形菌」とも言われており、粘菌はまさにミクロの世界。

熊楠は粘菌の子実体(キノコ状のもの)ではなく、原形体(アメーバ状のもの)に関心を抱き、その不思議な魅力に引き込まれます。

神社合祀反対運動の際、「家宅侵入罪」で18日間投獄されたとき、獄内を歩行中にもそれまでの定説を覆す粘菌を発見しました。

1916年には新邸で見たこともない粘菌を発見。精査の結果、新種の粘菌と認められ「ミナカテルラ・ロンギフィラ(南方の長い糸、ミナカタホコリ)」と名付けられました。

この粘菌は当時としては常識外であった「生きた樹木」に生息していたのを発見したそうで、常識にとらわれず、どんな場所でも探究心を忘れない熊楠のすごさがわかりますね。

熊楠は生涯で10種の新種の粘菌の発見しています。

そして1929年、一番弟子の小畔四郎の縁で、神島で昭和天皇に拝謁し粘菌に関する講義を行い、粘菌標本を進呈しています。

キノコ状である粘菌ではなく、生きているのか死んでいるのかパッと見ただけではわからない粘菌から、熊楠は死生観をも導きだします。

それは常に物事を客観的に眺めるだけでなく、主観的に自分の内側から見ようとする姿勢からあらわれたものではないでしょうか。

まとめとして

肩書きがなくては 己れが何なのかもわからんような 阿呆共の仲間になることはない。

南方熊楠

世界に 不要のものなし

南方熊楠

熊楠の生き方を少しでも知ると、これらの名言がぐっと説得力のあるものに感じられますね。

世人として生きられなかった熊楠ですが、自分の飽くなき探究心に従い、生涯研究に没頭した彼は民俗学者の柳田國男に「日本人の可能性の極限」と表現されています。

周りの目が気になり自分のしたいことが思うようにできなかったら、南方熊楠の名言や生き方をを思い出してみてください。

南方熊楠のようには無理だとしても、せめて自分らしさだけは失わず、胸をはって生きていきたいですね。